짧게 일해야 많이 일한다

기사입력 2016-07-15 09:12 최종수정 2016-07-15 11:26

기사입력 2016-07-15 09:12 최종수정 2016-07-15 11:26 [신동아]

● 독일인보다 1년에 4개월 더 일하는 한국인

● 週 30시간 근무 실험 스웨덴, “생산성, 삶의 질 향상”

● 대기업 외주 확대가 낳은 ‘일자리 양극화’

● 사내유보금 1%만 활용해도…

한국은 일중독(workaholic) 국가다. 미국의 코믹 웹사이트 ‘도그 하우스 다이어리(Dog House Diaries)’가 세계은행과 기네스북 정보를 참고해 2013년 말 만든 인포그래픽 ‘나라별 선도 분야(What each country leads the world in)’에 따르면 그렇다. 북한은 검열(censorship) 국가, 일본은 로봇 생산 국가, 중국은 탄소배출국인 동시에 재생에너지 분야 선도 국가다.

한국이 얼마나 일을 많이 하길래 그럴까. 경제협력개발기구(OECD)가 5월 말 공개한 2016년 ‘더 나은 삶 지수(Better Life Index)’에 따르면 한국인의 평균 노동시간은 연 2124시간이다(2014년 기준). 멕시코에 이어 두 번째로 길고, 가장 짧은 독일(1371시간)보다 753시간이나 더 길다. 주당 40시간 근무한다고 할 때 한국인은 독일인보다 1년에 4개월 이상(18.8주) 더 일하는 것이다.

일중독은 병적 현상이다. 전문가들은 일중독이 마약중독과 다르지 않다고 지적한다. 하지만 워커홀릭을 CEO가 되기 위한 필수 덕목이라 여기는 한국인이 적지 않다. 해외 출장 중인 CEO가 한국 시각으로 한밤중에 업무 지시를 내리면 국내에 있는 임직원이 몇 시간 이내로 결과를 보고하는 게 당연한 줄 안다.

한국의 15세 이상 인구 4331만 3000명 중 취업자는 59.6%인 2580만 명이고, 이 가운데 임금근로자 수는 1923만3000명(15세 이상 인구 중 44.4%)이다. 고용률(15~64세 생산가능인구 중 취업자 수)은 65.7%로, 70%를 상회하는 선진국들에 비해 매우 낮다.

어렵사리 취업해도 그것이 괜찮은 일자리일 가능성 또한 매우 낮다. 통계청이 5월 발표한 2016년 3월 경제활동인구조사 결과에 따르면, 임금 근로자 중 32%인 615만6000명이 비정규직이다. 하지만 정규직으로 분류된 사내하청 근로자와 자영업자로 분류된 특수고용 근로자까지 포함하면 비정규직 근로자는 훨씬 늘어나 50%가 넘을 것으로 추산된다. 좋은 일자리로 꼽히는 제조 대기업 일자리는 갈수록 줄어들어 2013년 말 현재 73만 개에 불과하다. 매출이나 영업이익이 지금보다 훨씬 작던 2000년에 비해 5만 개나 줄어들었다.

2124시간을 52주로 나누면 주당 40.8시간이다. 하지만 주당 1시간 이상만 일해도 근로자로 간주되기에 전일제 취업 근로자의 통상 근무시간은 40.8시간보다 훨씬 길다. 한국에서 주당 평균 50시간 이상을 근무하는 근로자는 전체 근로자의 23.1%에 달한다. OECD 평균(13%)에 비해 10%포인트 이상 높다. 스웨덴은 전체 근로자 중 단 1%만 주당 50시간 이상 근무한다.

한국 근로자들은 이처럼 일터에서 많은 시간을 보내지만, 노동생산성은 OECD 평균에 못 미친다. 구매력 평가 기준(전 세계 물가와 환율이 동등하다고 가정할 때 상품을 구매할 수 있는 능력으로 명목소득을 환산한 것) 시간당 평균소득은 14.6달러로 독일(31.2달러)의 절반도 안 된다.

일자리는 부족하고 질도 낮지만, 근로자들은 장시간 노동에 시달린다. 그러면서도 생산성은 높지 않다. 저성장 상황에서도 일자리를 늘리고 삶의 질을 개선하며 생산성을 향상시키려면 근로시간 감축(work sharing)을 통한 일자리 나누기를 심각하게 고민해야 한다.

요즘 스웨덴은 근로시간 감축을 실험하는 중이다. 5월 말 ‘뉴욕타임스’ 보도에 따르면, 스웨덴 예테보리시(市) 스바테달렌 지역의 주당 30시간 근무 실험이 좋은 성과를 내고 있다고 한다. 스바테달렌은 스웨덴 정부가 실시한 ‘노동의 미래’ 실험 지역으로, 이 지역 근로자들은 기존의 급여를 유지한 채 근무시간을 하루 6시간으로 줄였다. 이 실험은 ‘근로자가 건강해야 생산성을 높일 수 있다’는 생각에서 출발했다. 4월 중순 중간평가 결과 근로자들의 결근이 크게 줄었고 생산성은 높아졌다. 무엇보다 근로자들의 건강 상태가 개선됐다.

3년 전부터 하루 6시간 근무제를 시행해온 인터넷 검색 최적화 관련 IT 회사 창업자 마리아 브래스에 따르면 “근무시간이 짧다 보니 그 안에 해야 할 일을 더 많이 처리하는 법을 찾아 익히게 됐다.” 이 회사 직원 토미 오팅어는 “쓸데없는 e메일을 보내지 않고 무의미한 회의로 시간을 뺏기지 않으려고 서로 노력한다. 주어진 시간이 6시간밖에 없으면 내 시간을 아껴 쓰게 되고, 다른 사람의 시간도 헛되게 쓰지 않도록 배려하게 된다. 근무시간이 바뀌면서 인생도 바뀌었다”고 말한다.

다음은 지난해 말 영국 BBC가 보도한 내용이다. 과거 프리랜서 아트디렉터로 불규칙한 생활을 하던 스웨덴의 에리카는 지금 주당 30시간 근무 실험을 하는 스타트업에 다닌다. 오전 8시 30분에 출근해 3시간 일하고 점심식사 후 12시 반부터 오후 3시 30분까지 근무하고 퇴근한다. 아이가 없는 그녀는 친구나 친척들을 만나는 데 좀 더 많은 시간을 쓰고, 이전에 비해 스트레스가 많이 줄었다고 한다. 그녀의 동료는 퇴근 후 매일 3시간씩 교외에서 산악자전거를 즐긴다. 근무시간 중 SNS를 멀리하고 개인적인 전화나 e메일은 하지 않는다. 오직 일에만 집중한다. 주당 30시간 근무제를 도입한 한 병원의 외과의사는 이전보다 20%나 많은 수술을 집도한다.

회사에서의 근무와 가정에서의 책임 사이에 균형을 맞추지 못하면 스트레스를 받거나, 결근하거나(병가 포함), 생산성이 낮아진다. 고용주가 피고용자를 배려해 일과 가정의 균형을 맞추려고 노력할 때 근로자는 자기 업무에 대한 열정과 회사에 대한 충성심으로 보답한다.

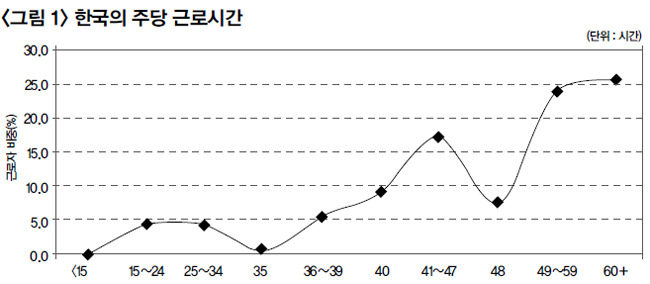

그러나 한국은 ‘장기근로’가 관행화한 대표적 국가다. 국제노동기구(ILO)의 2008년 보고서 ‘세계 각국의 노동시간’에 따르면 한국은 근로기준법에 주당 노동시간을 40시간으로 명시하고 노사 합의에 의해 12시간까지 근로시간을 연장할 수 있게 해놨지만 법이 가장 안 지켜지는 나라다. <그림1>은 이 보고서에 나타난 한국의 근로시간별 근로자 비중(2004년 기준)이다. 주당 49~59시간 일하는 근로자는 25%를 조금 밑돌고, 주당 60시간 이상 근로하는 이는 25%를 조금 웃돈다.

이에 비해 독일은 1995년부터, 프랑스는 2000년부터 주 35시간 근무제를 실시하고 있다. ILO가 주당 40시간 근로협약을 체결한 게 벌써 80년 전인 1935년의 일이다. 경제위기(1929년 대공황)와 전쟁(1939년 2차 세계대전 발발)에 직면해 법정 근로시간을 주당 48시간에서 40시간으로 단축했다. 목적은 일감이 줄어든 상황에서 근로시간 감축을 통해 일자리를 ‘지키는’ 것이었다.

근로시간 단축은 노동법의 주요 목적 중 하나다. 19세기 중반에 어린이 노동을 줄이기 위해 노동법이 최초로 마련됐고, 제1차 세계대전 당시 성인의 노동시간을 하루 10시간으로 제한했으며, 1919년 ILO 협약을 통해 주당 근로시간이 48시간으로 제한됐다.

18세기 후반에서 19세기 초에 이르는 산업 발전 초기에 사람들은 근무시간 이외의 시간을 ‘헛된 시간(Lost Time)’으로 여겼다. 근로자의 삶은 생산이란 요구에 종속됐다. 그러나 하루 12시간 이상 근무하고 휴일을 최소화한 결과 근로자들의 건강이 나빠지고 생산성에 악영향을 미친다는 사실이 드러났다. 휴식과 레저의 중요성이 강조되기 시작한 것이 1830년대의 일이다. 이때부터 노동법을 통해 근로시간이 줄어들기 시작했다.

19세기 말에 이르러 ‘하루 8시간 근무’를 지지하는 의견이 많아졌고, 이것이 생산성 향상에도 긍정적이라는 믿음이 확산됐다. 존 레이의 ‘8시간 근무제(Eight Hours for Work)’라는 유명한 논문이 1894년 미국 시카고대가 발간하는 ‘정치경제학 저널(Journal of Political Economy)’에 발표된다. 깨어 있는 고용주의 선도적 역할과 노조의 투쟁에 힘입어 과잉 근로가 사회적 비용을 초래한다는 인식이 더욱 확산되면서 마침내 1919년 주당 48시간 근로시간 협약이 나왔다. 1935년에는 ‘생활수준이 저하되지 않는 방식’의 주 40시간 근로원칙이 ILO에서 승인받는다.

레저의 경제적 가치를 주창한 포드자동차 설립자 헨리 포드는 1914년 1월 5일 직원들의 노동시간을 하루 9시간에서 8시간으로 줄이고 하루 최저 임금을 2.35달러에서 5달러로 인상했다. 포드는 1926년 10월 언론 인터뷰(‘왜 나는 근로자에게 주 5일 근무를 시키면서 주 6일치 봉급을 주는가’가 제목)에서 “근로자가 새벽부터 밤까지 작업장에 있어야 한다면 자동차를 타지 않을 것”이라고 말했다. 근로자에게 소득과 시간을 보장해줘야 자동차를 팔 수 있다고 생각했다는 점에서 그는 ‘소득 주도 성장론’의 시조라 할 수 있다.

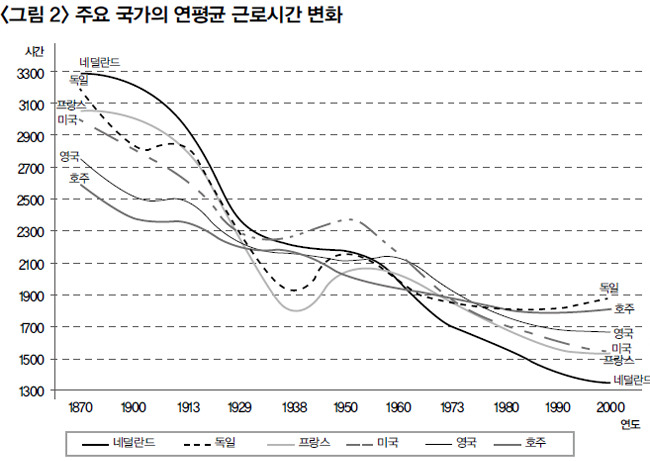

경제사학자 앵거스 메디슨에 따르면, 과잉 근로가 사회적 비용을 초래할 것이라는 인식이 확산된 1870년부터 1920년까지 50년간 유럽과 미국, 호주에서의 연평균 근로시간이 2900시간에서 그 절반으로 줄어들었다. 캐나다 경제사학자 마이클 허버만의 2002년 연구에 따르면 선진국 중 가장 획기적인 노동시간 단축을 경험한 나라는 네덜란드다. 1870년 연평균 3285시간이던 근로시간이 2000년 1347시간으로 줄었다(<그림2> 참조).

한국은 어떨까. 2010년 6월 대통령 직속 경제사회발전노사정위원회가 연간 근로시간을 2020년까지 1800시간대로 단축하기로 합의한 바 있으나 구체적 방안에서는 별 진전을 보지 못한 상태다. 하지만 이대로는 안 된다. 저성장 시대를 맞아 한국도 장시간 근로시간을 과감하게 감축해 새로운 일자리를 창출해야 한다. 이 실험은 아마도 대기업에서 시작돼야 할 것 같다.

그 이유는 우리 사회의 고질적 병폐인 ‘일자리 양극화’가 외환위기 이후 대기업의 외주 확대 정책에서 비롯됐기 때문이다. 최근 서울메트로 사태에서 드러난 것처럼 대기업(300인 이상 고용 기업)들이 외주 확대를 통한 인건비 절감을 추구해온 탓에 대기업 대(對) 중소기업의 임금 및 근로조건 격차가 날로 심화됐다. 이에 따라 대기업의 괜찮은 일자리는 줄고, 중소기업의 열악한 일자리가 전체 일자리에서 차지하는 비중이 높아졌다.

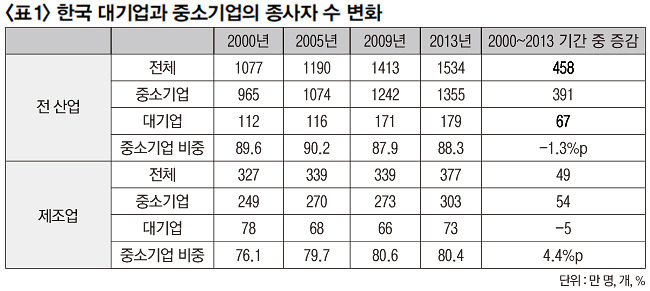

조덕희 산업연구원 선임연구위원의 올해 초 연구에 따르면, 제조업만 놓고 볼 때 2000년에서 2013년까지 전체 고용이 48만 명 증가했으나 대기업 고용은 오히려 5만 명 감소했다(<표1> 참조). 서비스업을 포함한 전 산업을 보면 같은 기간 대기업 종사자 수는 67만 명 늘어난 것처럼 보인다. 그러나 외환위기 직전인 1996년 대기업 종사자 수가 203만 명인 것을 감안하면 이 또한 24만 명 감소한 수치다.

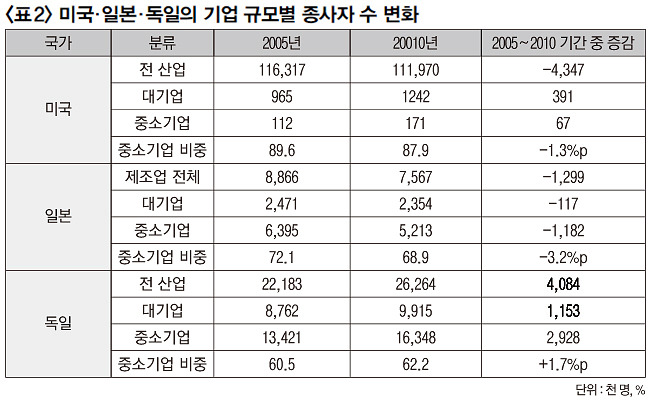

이렇게 괜찮은 일자리가 줄어드는 현상은 다른 국가에서도 일반적으로 나타나는 현상일 것 같지만, 그렇지 않다. 독일의 경우 전체 고용이 증가하는 가운데 2005년에서 2010년 사이 중소기업과 대기업 고용이 모두 증가했다. 특히 대기업 고용 증가 기여도가 28.2%(표에서 굵게 표시한 부분)로, 한국의 14.6%(역시 굵게 표시한 부분)의 2배에 달했다. 미국과 일본의 제조업도 같은 기간 대기업 종사자 수가 모두 감소했지만 고용 감소 폭은 대기업보다 중소기업이 커서 전체 고용자 중 중소기업 종사자 비중은 오히려 1.3%포인트(미국), 3.2%포인트(일본) 감소했다(<표2> 참조). 즉, 다른 나라에서는 대기업의 고용 유지 및 창출 능력이 중소기업의 그것을 앞서는 것이다. 한국에서는 이 기간 제조업 종사자 중 중소기업 비중이 76.1%에서 80.4%로 4.3%포인트 증가했다.

한국의 사정이 독일이나 미국, 일본과 다른 이유는 대기업의 매출액 대비 인건비 비중의 변화에서 짐작할 수 있다. 일본 제조 대기업의 매출액 대비 인건비 비중은 12.3%(2014년), 독일은 14.3%(2012년)인데 한국 대기업은 6.5%(2012년)에 불과하다. 독일, 일본의 제조 대기업은 한국보다 월등히 높은 비용을 인건비로 지불하는 것이다. 1998년 당시 9.8%이던 한국 제조 대기업의 매출액 대비 인건비 비중이 2012년 6.5%까지 지속적으로 하락한 반면, 총 제조비용 대비 외주가공비 비중은 1998년 3.3%에서 2014년 5.6%로 70%나 늘어났다. 결국 한국의 대기업이 외주 확대를 통해 인건비 부담을 중소기업에 전가해 온 것이 일자리 양극화 문제를 야기한 것이다.

한국의 대기업은 독일이나 미국, 일본과 마찬가지로 고용 유지 및 창출 능력이 중소기업을 훨씬 앞서고 있음에도 인건비 부담을 줄여 영업이익을 극대화했다. 그 결과가 중소기업의 질 낮은 일자리 증가로 나타난 것이다.

저성장이 구조화하면서, 상대적으로 나쁜 일자리를 양산해온 대기업의 일자리 외주화를 중단해야 한다는 사회적 압력이 거세질 것으로 전망된다. 김유선 한국노동사회연구소 선임연구위원은 비정규직이지만 정규직으로 분류되는 대기업 집단의 사내하청을 정규직으로 전환하는 데서 일자리 대책이 출발해야 한다고 주장한다.

또한 대기업의 근무시간을 감축하면 같은 비율로 추가적인 좋은 일자리가 창출될 수 있다. 근무시간을 줄이는 것에 비례해 일자리가 늘어날 것인지에 대해서는 일부 반론이 있긴 하지만 일자리 창출에 긍정적 효과를 낼 것이란 점은 분명하다.

김용기 | 아주대 경영학과 교수 seriykim@ajou.ac.kr

● 독일인보다 1년에 4개월 더 일하는 한국인

● 週 30시간 근무 실험 스웨덴, “생산성, 삶의 질 향상”

● 대기업 외주 확대가 낳은 ‘일자리 양극화’

● 사내유보금 1%만 활용해도…

[동아일보] [동아일보] |

한국이 얼마나 일을 많이 하길래 그럴까. 경제협력개발기구(OECD)가 5월 말 공개한 2016년 ‘더 나은 삶 지수(Better Life Index)’에 따르면 한국인의 평균 노동시간은 연 2124시간이다(2014년 기준). 멕시코에 이어 두 번째로 길고, 가장 짧은 독일(1371시간)보다 753시간이나 더 길다. 주당 40시간 근무한다고 할 때 한국인은 독일인보다 1년에 4개월 이상(18.8주) 더 일하는 것이다.

일중독은 병적 현상이다. 전문가들은 일중독이 마약중독과 다르지 않다고 지적한다. 하지만 워커홀릭을 CEO가 되기 위한 필수 덕목이라 여기는 한국인이 적지 않다. 해외 출장 중인 CEO가 한국 시각으로 한밤중에 업무 지시를 내리면 국내에 있는 임직원이 몇 시간 이내로 결과를 보고하는 게 당연한 줄 안다.

한국 2124, 독일 1371

저성장이 고착화하면서 한국 경제의 신규 일자리 창출 능력과 일자리 질이 날로 저하되고 있다. 제조업의 고용 증가율은 최근 일시적으로 높게 나타났으나, 제조업 부가가치 증가율이 낮아 제조업의 노동생산성 상승률은 사상 최저 수준을 밑돈다. 질 낮은 일자리만 조금 늘고 있다는 얘기다.한국의 15세 이상 인구 4331만 3000명 중 취업자는 59.6%인 2580만 명이고, 이 가운데 임금근로자 수는 1923만3000명(15세 이상 인구 중 44.4%)이다. 고용률(15~64세 생산가능인구 중 취업자 수)은 65.7%로, 70%를 상회하는 선진국들에 비해 매우 낮다.

어렵사리 취업해도 그것이 괜찮은 일자리일 가능성 또한 매우 낮다. 통계청이 5월 발표한 2016년 3월 경제활동인구조사 결과에 따르면, 임금 근로자 중 32%인 615만6000명이 비정규직이다. 하지만 정규직으로 분류된 사내하청 근로자와 자영업자로 분류된 특수고용 근로자까지 포함하면 비정규직 근로자는 훨씬 늘어나 50%가 넘을 것으로 추산된다. 좋은 일자리로 꼽히는 제조 대기업 일자리는 갈수록 줄어들어 2013년 말 현재 73만 개에 불과하다. 매출이나 영업이익이 지금보다 훨씬 작던 2000년에 비해 5만 개나 줄어들었다.

짧게, 제대로 일하기

앞서 언급한 ‘더 나은 삶의 지수’에 따르면, 유럽 국가들의 근로시간은 무척 짧은 편이다. 가장 짧은 독일 다음으로 네덜란드(1425시간), 노르웨이(1427시간), 덴마크(1436시간), 프랑스(1473시간), 스위스(1568시간)와 스웨덴(1609시간)이 그 뒤를 잇는다. 미국은 1789시간, 일본은 1729시간으로 역시 한국보다 많이 짧다. 한국은 OECD 가입국 평균(1770시간)보다 354시간 더 일한다. OECD 근로자들보다 연간 평균 2개월(8.8주) 더 일하는 셈이다.2124시간을 52주로 나누면 주당 40.8시간이다. 하지만 주당 1시간 이상만 일해도 근로자로 간주되기에 전일제 취업 근로자의 통상 근무시간은 40.8시간보다 훨씬 길다. 한국에서 주당 평균 50시간 이상을 근무하는 근로자는 전체 근로자의 23.1%에 달한다. OECD 평균(13%)에 비해 10%포인트 이상 높다. 스웨덴은 전체 근로자 중 단 1%만 주당 50시간 이상 근무한다.

한국 근로자들은 이처럼 일터에서 많은 시간을 보내지만, 노동생산성은 OECD 평균에 못 미친다. 구매력 평가 기준(전 세계 물가와 환율이 동등하다고 가정할 때 상품을 구매할 수 있는 능력으로 명목소득을 환산한 것) 시간당 평균소득은 14.6달러로 독일(31.2달러)의 절반도 안 된다.

일자리는 부족하고 질도 낮지만, 근로자들은 장시간 노동에 시달린다. 그러면서도 생산성은 높지 않다. 저성장 상황에서도 일자리를 늘리고 삶의 질을 개선하며 생산성을 향상시키려면 근로시간 감축(work sharing)을 통한 일자리 나누기를 심각하게 고민해야 한다.

요즘 스웨덴은 근로시간 감축을 실험하는 중이다. 5월 말 ‘뉴욕타임스’ 보도에 따르면, 스웨덴 예테보리시(市) 스바테달렌 지역의 주당 30시간 근무 실험이 좋은 성과를 내고 있다고 한다. 스바테달렌은 스웨덴 정부가 실시한 ‘노동의 미래’ 실험 지역으로, 이 지역 근로자들은 기존의 급여를 유지한 채 근무시간을 하루 6시간으로 줄였다. 이 실험은 ‘근로자가 건강해야 생산성을 높일 수 있다’는 생각에서 출발했다. 4월 중순 중간평가 결과 근로자들의 결근이 크게 줄었고 생산성은 높아졌다. 무엇보다 근로자들의 건강 상태가 개선됐다.

3년 전부터 하루 6시간 근무제를 시행해온 인터넷 검색 최적화 관련 IT 회사 창업자 마리아 브래스에 따르면 “근무시간이 짧다 보니 그 안에 해야 할 일을 더 많이 처리하는 법을 찾아 익히게 됐다.” 이 회사 직원 토미 오팅어는 “쓸데없는 e메일을 보내지 않고 무의미한 회의로 시간을 뺏기지 않으려고 서로 노력한다. 주어진 시간이 6시간밖에 없으면 내 시간을 아껴 쓰게 되고, 다른 사람의 시간도 헛되게 쓰지 않도록 배려하게 된다. 근무시간이 바뀌면서 인생도 바뀌었다”고 말한다.

다음은 지난해 말 영국 BBC가 보도한 내용이다. 과거 프리랜서 아트디렉터로 불규칙한 생활을 하던 스웨덴의 에리카는 지금 주당 30시간 근무 실험을 하는 스타트업에 다닌다. 오전 8시 30분에 출근해 3시간 일하고 점심식사 후 12시 반부터 오후 3시 30분까지 근무하고 퇴근한다. 아이가 없는 그녀는 친구나 친척들을 만나는 데 좀 더 많은 시간을 쓰고, 이전에 비해 스트레스가 많이 줄었다고 한다. 그녀의 동료는 퇴근 후 매일 3시간씩 교외에서 산악자전거를 즐긴다. 근무시간 중 SNS를 멀리하고 개인적인 전화나 e메일은 하지 않는다. 오직 일에만 집중한다. 주당 30시간 근무제를 도입한 한 병원의 외과의사는 이전보다 20%나 많은 수술을 집도한다.

‘헛된 시간’의 진면목

자료 : ILO, ‘세계 각국의 노동시간’ 61쪽, 2007년 자료 : ILO, ‘세계 각국의 노동시간’ 61쪽, 2007년 |

그러나 한국은 ‘장기근로’가 관행화한 대표적 국가다. 국제노동기구(ILO)의 2008년 보고서 ‘세계 각국의 노동시간’에 따르면 한국은 근로기준법에 주당 노동시간을 40시간으로 명시하고 노사 합의에 의해 12시간까지 근로시간을 연장할 수 있게 해놨지만 법이 가장 안 지켜지는 나라다. <그림1>은 이 보고서에 나타난 한국의 근로시간별 근로자 비중(2004년 기준)이다. 주당 49~59시간 일하는 근로자는 25%를 조금 밑돌고, 주당 60시간 이상 근로하는 이는 25%를 조금 웃돈다.

이에 비해 독일은 1995년부터, 프랑스는 2000년부터 주 35시간 근무제를 실시하고 있다. ILO가 주당 40시간 근로협약을 체결한 게 벌써 80년 전인 1935년의 일이다. 경제위기(1929년 대공황)와 전쟁(1939년 2차 세계대전 발발)에 직면해 법정 근로시간을 주당 48시간에서 40시간으로 단축했다. 목적은 일감이 줄어든 상황에서 근로시간 감축을 통해 일자리를 ‘지키는’ 것이었다.

근로시간 단축은 노동법의 주요 목적 중 하나다. 19세기 중반에 어린이 노동을 줄이기 위해 노동법이 최초로 마련됐고, 제1차 세계대전 당시 성인의 노동시간을 하루 10시간으로 제한했으며, 1919년 ILO 협약을 통해 주당 근로시간이 48시간으로 제한됐다.

과잉 근로는 ‘돈 먹는 하마’

스웨덴 스톡홀름 거리. 요즘 스웨덴은 ‘주당 30시간 근무’를 실험하고 있다. [동아일보] 스웨덴 스톡홀름 거리. 요즘 스웨덴은 ‘주당 30시간 근무’를 실험하고 있다. [동아일보] |

19세기 말에 이르러 ‘하루 8시간 근무’를 지지하는 의견이 많아졌고, 이것이 생산성 향상에도 긍정적이라는 믿음이 확산됐다. 존 레이의 ‘8시간 근무제(Eight Hours for Work)’라는 유명한 논문이 1894년 미국 시카고대가 발간하는 ‘정치경제학 저널(Journal of Political Economy)’에 발표된다. 깨어 있는 고용주의 선도적 역할과 노조의 투쟁에 힘입어 과잉 근로가 사회적 비용을 초래한다는 인식이 더욱 확산되면서 마침내 1919년 주당 48시간 근로시간 협약이 나왔다. 1935년에는 ‘생활수준이 저하되지 않는 방식’의 주 40시간 근로원칙이 ILO에서 승인받는다.

레저의 경제적 가치를 주창한 포드자동차 설립자 헨리 포드는 1914년 1월 5일 직원들의 노동시간을 하루 9시간에서 8시간으로 줄이고 하루 최저 임금을 2.35달러에서 5달러로 인상했다. 포드는 1926년 10월 언론 인터뷰(‘왜 나는 근로자에게 주 5일 근무를 시키면서 주 6일치 봉급을 주는가’가 제목)에서 “근로자가 새벽부터 밤까지 작업장에 있어야 한다면 자동차를 타지 않을 것”이라고 말했다. 근로자에게 소득과 시간을 보장해줘야 자동차를 팔 수 있다고 생각했다는 점에서 그는 ‘소득 주도 성장론’의 시조라 할 수 있다.

경제사학자 앵거스 메디슨에 따르면, 과잉 근로가 사회적 비용을 초래할 것이라는 인식이 확산된 1870년부터 1920년까지 50년간 유럽과 미국, 호주에서의 연평균 근로시간이 2900시간에서 그 절반으로 줄어들었다. 캐나다 경제사학자 마이클 허버만의 2002년 연구에 따르면 선진국 중 가장 획기적인 노동시간 단축을 경험한 나라는 네덜란드다. 1870년 연평균 3285시간이던 근로시간이 2000년 1347시간으로 줄었다(<그림2> 참조).

한국은 어떨까. 2010년 6월 대통령 직속 경제사회발전노사정위원회가 연간 근로시간을 2020년까지 1800시간대로 단축하기로 합의한 바 있으나 구체적 방안에서는 별 진전을 보지 못한 상태다. 하지만 이대로는 안 된다. 저성장 시대를 맞아 한국도 장시간 근로시간을 과감하게 감축해 새로운 일자리를 창출해야 한다. 이 실험은 아마도 대기업에서 시작돼야 할 것 같다.

그 이유는 우리 사회의 고질적 병폐인 ‘일자리 양극화’가 외환위기 이후 대기업의 외주 확대 정책에서 비롯됐기 때문이다. 최근 서울메트로 사태에서 드러난 것처럼 대기업(300인 이상 고용 기업)들이 외주 확대를 통한 인건비 절감을 추구해온 탓에 대기업 대(對) 중소기업의 임금 및 근로조건 격차가 날로 심화됐다. 이에 따라 대기업의 괜찮은 일자리는 줄고, 중소기업의 열악한 일자리가 전체 일자리에서 차지하는 비중이 높아졌다.

자료 : Huberman, 2002 자료 : Huberman, 2002 |

한국만 대기업 일자리 감소

|

|

이렇게 괜찮은 일자리가 줄어드는 현상은 다른 국가에서도 일반적으로 나타나는 현상일 것 같지만, 그렇지 않다. 독일의 경우 전체 고용이 증가하는 가운데 2005년에서 2010년 사이 중소기업과 대기업 고용이 모두 증가했다. 특히 대기업 고용 증가 기여도가 28.2%(표에서 굵게 표시한 부분)로, 한국의 14.6%(역시 굵게 표시한 부분)의 2배에 달했다. 미국과 일본의 제조업도 같은 기간 대기업 종사자 수가 모두 감소했지만 고용 감소 폭은 대기업보다 중소기업이 커서 전체 고용자 중 중소기업 종사자 비중은 오히려 1.3%포인트(미국), 3.2%포인트(일본) 감소했다(<표2> 참조). 즉, 다른 나라에서는 대기업의 고용 유지 및 창출 능력이 중소기업의 그것을 앞서는 것이다. 한국에서는 이 기간 제조업 종사자 중 중소기업 비중이 76.1%에서 80.4%로 4.3%포인트 증가했다.

한국의 사정이 독일이나 미국, 일본과 다른 이유는 대기업의 매출액 대비 인건비 비중의 변화에서 짐작할 수 있다. 일본 제조 대기업의 매출액 대비 인건비 비중은 12.3%(2014년), 독일은 14.3%(2012년)인데 한국 대기업은 6.5%(2012년)에 불과하다. 독일, 일본의 제조 대기업은 한국보다 월등히 높은 비용을 인건비로 지불하는 것이다. 1998년 당시 9.8%이던 한국 제조 대기업의 매출액 대비 인건비 비중이 2012년 6.5%까지 지속적으로 하락한 반면, 총 제조비용 대비 외주가공비 비중은 1998년 3.3%에서 2014년 5.6%로 70%나 늘어났다. 결국 한국의 대기업이 외주 확대를 통해 인건비 부담을 중소기업에 전가해 온 것이 일자리 양극화 문제를 야기한 것이다.

한국의 대기업은 독일이나 미국, 일본과 마찬가지로 고용 유지 및 창출 능력이 중소기업을 훨씬 앞서고 있음에도 인건비 부담을 줄여 영업이익을 극대화했다. 그 결과가 중소기업의 질 낮은 일자리 증가로 나타난 것이다.

저성장이 구조화하면서, 상대적으로 나쁜 일자리를 양산해온 대기업의 일자리 외주화를 중단해야 한다는 사회적 압력이 거세질 것으로 전망된다. 김유선 한국노동사회연구소 선임연구위원은 비정규직이지만 정규직으로 분류되는 대기업 집단의 사내하청을 정규직으로 전환하는 데서 일자리 대책이 출발해야 한다고 주장한다.

내수 키우고 일자리 늘리려면

10대 대기업 집단이 사내하청 40만 명을 정규직으로 전환해 연봉을 1000만 원씩 인상할 경우 소요되는 재원은 4조 원이다. 10대 대기업 집단의 사내유보금 550조 원의 0.7%만 사용하면 좋은 일자리 40만 개를 만들 수 있다는 계산이다. 근로자들의 늘어난 임금소득은 소비지출을 통해 내수 진작으로 이어질 것이다.또한 대기업의 근무시간을 감축하면 같은 비율로 추가적인 좋은 일자리가 창출될 수 있다. 근무시간을 줄이는 것에 비례해 일자리가 늘어날 것인지에 대해서는 일부 반론이 있긴 하지만 일자리 창출에 긍정적 효과를 낼 것이란 점은 분명하다.

| 김 용 기 | ||

|

● 1960년 강원 거진 출생 ● 영국 런던정경대(LSE) 석사(경제학), 동 대학원 박사(국제정치경제학·금융) ● 삼성경제연구소 연구전문위원 ● 現 아주대 경영학과 교수 ● 저서 : ‘한국경제가 사라진다’, ‘한국경제 20년의 재조명’, ‘금융위기 이후를 논하다’ 등 | |

김용기 | 아주대 경영학과 교수 seriykim@ajou.ac.kr